フェルディナント・フォン・シーラッハのススメ(ドイツのミステリー)

初稿:

更新:

フェルディナント・フォン・シーラッハを語りたい

フェルディナント・フォン・シーラッハとは

1964年ドイツ、ミュンヘン生まれ。ナチ党全国青少年最高指導者バルドゥール・フォン・シーラッハの孫。1994年からベルリンで刑事事件弁護士として活躍する。デビュー作である『犯罪』が本国でクライスト賞、日本で2012年本屋大賞「翻訳小説部門」第1位を受賞した。2010年に『罪悪』を、2011年に初長篇となる『コリーニ事件』、2013年に長篇第二作『禁忌』を刊行。 — 東京創元社 より引用

そう、「フェルディナント・フォン・シーラッハ」とは、日本で2011年に作品が発表され翌年の本屋大賞をキッカケに大注目されたドイツの小説家。

私がシーラッハし始めたのは今年2021年。

遅れること10年。ようやく私のところにも「フェルディナント・フォン・シーラッハ」ブームが到来した。

時代の流れを無視して身勝手なタイミングで火が付き吐き散らしたくなるこの現象に名前はあるのだろうか。

シーラッハして間もない私だが、まだシーラッハできていない方に向け「フェルディナント・フォン・シーラッハ」という作家、そして彼の作品の魅力について、 僭越ながら語らせていただくのが本記事の主題。

まだ4作品しか読了していないが、中毒性の高い劇薬「シーラッハ」の魅力を誰かに伝えないと爆発してしまいそうだ。

ミステリ好きの方はもちろん、海外作品が得意ではない方でも楽しめると信じている。

それではしばしお付き合いいただけるとうれしい。

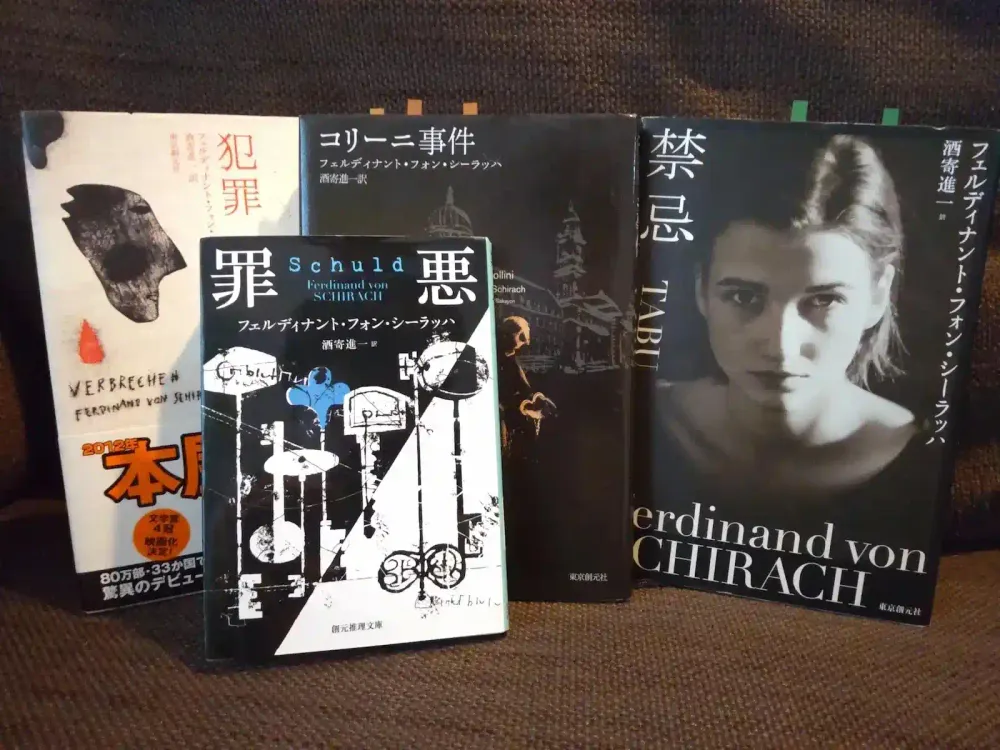

これまでに読んだシーラッハ作品

最初に『禁忌』という作品を読んだ。この作品はシーラッハ作品の第5作目にあたる。

読後、「一作目から順番に読みたかった」と心から思った。

普段はそれほど著者を軸に読書する方ではない。読んでいる途中で「久々の著者に惚れるパターンや!これは!」と気づいた。

できることならリアルタイムで1作目から楽しんでみたい人生だったが10年遅かった。

気を取り直し、デビュー作『犯罪』、二作目『罪悪』、と続いて第三作目の『コリーニ事件』へとたどり着く。

ちなみに『コリーニ事件』が日本で出版されたのは2013年。ようやく私は2013年、令和はまだ遠い。

まずはシーラッハ作品通じて感じた特徴、続いて私が読み終えた4作品についてネタバレがないよう作品紹介をしてみたい。

シーラッハ作品の特徴

著者は現役の刑事弁護士。弁護士は弁護士でも「刑事弁護士」というのがポイント。

『禁忌』はまた違った特徴が出てくるが、刑事弁護士の視点は初期三作品に共通してみられる。

刑事弁護士が主軸となると、おのずと描写される場面は事件現場、面会室、法廷が主となる。せまい世界だ。

そして彼の文体に大きな特徴がある。

デビュー作では特に顕著。「これは裁判所発行の裁判記録か?」といった具合。

つまりムダな描写、形容詞、修飾語はない。硬く、冷たく、淡々と。事実の列挙がひらすら続く。

時に文章の装飾により、つまらない話しも魅力的になることも。

だがシーラッハ文体の場合、物語の事件そのものが読ませるものじゃないと厳しいはず。

お察しのとおり、事件それ自体で挑む「ミステリ界の超ストロングスタイル」。フェルディナント・フォン・シーラッハの特徴のひとつ。

薄いストーリーを、過度な情景描写、胸焼けする心理描写で厚みを増した作品も存在する。だがシーラッハ作品は「お前はファミチキか!」いうぐらい旨味油でパンパンに膨らましたようなモノとはワケが違う。

作品ごとに描写の幅や物語性は増していく。

しかしながら、作品のコアは「事件そのもの」。

そしてそれら事件を可能な限り主観を排し読者に提示している。そこに作品の魅力が凝縮されている。

シーラッハが書くのはフィクション。もしかしたら酷似した事件を著者が弁護士として経験しているかもしれないが、あくまでフィクション。

フィクションとは言え、「なぜシーラッハはこのような事件を世の中に提示したのか」。これが気になって仕方がない。

シーラッハが叩きつけてくる事件は、何というかムズイ。

なにがムズイかと言うと、白黒ハッキリできない。

第一作目と二作目は短編集。初期3作で20以上の事件をシーラッハはこちらに突き付けてくる。

そして、その事件1つ1つに読み手は悶絶する。

悶絶ポイントは、「罪とは?」そしてそれを裁く「法とは?」という問い。

余計な装飾がない、つまりバイアスが効きづらい状態で、最も倫理への問いが剝き出しになる社会的事象「刑事事件」と向き合う。

「法」が万能ではないこと、今ある社会を円滑に回す妥協であり絶対出ないこと、等々をグルグルと考えさせられる。

我々は密かに「絶対」を信じている。脳内にカオスを抱えた生物であるにもかかわらず。

人間の脆弱な部分をグサグサと刺激する劇薬。これがシーラッハ作品の最も大きな特徴と私は思う。

シーラッハ作品の紹介

これを書いている時点(2021年9月7日)で出版されているシーラッハ作品は下記のとおり。

- 犯罪 初版:2011/06/15

- 罪悪 初版:2012/02/20

- コリーニ事件 初版:2013/04/15

- 禁忌 初版:2015/01/09

- カールの降誕祭 初版:2015/11/13

- テロ 初版:2016/07/15

- 刑罰 初版:2019/06/14

そして、今回紹介するのが『犯罪』『罪悪』『コリーニ事件』『禁忌』の4作。

日本での出版順は『禁忌』が4作目だが、ドイツでは『カールの降誕祭』が4作目、『禁忌』が5作目となる。

また、この他にも翻訳されていない作品を著者のHPで確認できる。

Ferdinand von Schirach ホームページ Books 一覧

読みたい作品がまだまだあるのはうれしいかぎり。

では上述した4作品を順に紹介してみたい。

犯罪

本作品は2009年シーラッハデビュー作として出版された11編からなる短編集。

まず目次を引用。

- フェーナー氏 7

- タナタ氏の茶碗 23

- チェロ 47

- ハリネズミ 65

- 幸運 81

- サマータイム 95

- 正当防衛 129

- 緑 149

- 棘 171

- 愛情 187

- エチオピアの男 197 — 『犯罪』より引用

タイトルの横にある数字はページ番号。

お気づきかと思うが、各話のページ数は10~20ページほど。

「スッカスカじゃないか疑惑」が沸き起こりそうだが、大丈夫。身はギッシリ。

簡潔極まりない文章でつづられた、短編集で、しかもまだ国内では無名だった作家の作品が日本でも幅広く読まれたというのは驚きだ。

ただ、海外作品で短編モノというのも案外良いかもしれない。そう思う点として、「登場人物が少ない」というのはあるかもと思う。

海外作品と言えばカタカナの名前がたくさん登場し、挫折。というパターンもある。その点、海外作品はじめての方でも取っつきやすい。

内容だが、興味深い事件を淡々と列挙する感じ。

整ったオチこそないが、短時間で濃いエッセンスの話しを次々めくっていく行為は非常に中毒性が高い。

ネタバレ無しというのは難しいが、個々の話しには触れないよう、外堀を埋めてく感じでいきたい。

まず本作の扉。

私たちが物語ることのできる現実は、現実そのものではない。

ヴェルナー・K・ハイゼンベルク — 『犯罪』より引用

と、ドイツの理論物理学者「ヴェルナー・カール・ハイゼンベルク」の言葉が引用されている。

同様の意味合いのセリフが『禁忌』にも登場する。この物語られる現実と現実そのものは違う、という思想、もしくは概念は、作品を読み進めるにつれてジワジワ効いてくる。

私なりの解釈だが、「物語る行為」には語り手の主観が入り込む可能性がある。多面的であるはずの事物を「語った」時点で「語っていない他の部分」はそこから抜け落ちてしまう。

すなわち「物語られた現実は、実際の現実そのものとは異なる」ということではないか。

本作は「ある弁護士」の視点で語られる。

非常に中立的な立ち位置から11篇を物語っている、と感じる。

普通であれば、中立的な言葉で語られた話しを自分なりに解釈し、自分なりの真実を脳内に描こうと考える。

しかし、ハイゼンベルクの言葉が、安易に「この事件はこう」と決めかけた私の思考に待ったをかけてくる。

そして、なんとなく目にとめただけのはずの言葉に深くハマりこんでいる事実に気づかされる。

また本作品は、

Ceci n’est pas une pomme.

これはリンゴではない — 『犯罪』より引用

というフランス語の一文で結ばれる。

この作品と、次の『罪悪』という作品は対になっている、と言う情報をしばしば見かける。

『罪悪』の文庫版に、杉江松恋氏の解説が巻末にあり、そこでこのリンゴの話しが書かれている。

是非、二作とも読み、杉江氏の解説で私と同じように「ヒャァッ」と変な声をあげてほしい。

罪悪

この作品も『犯罪』と同様、短編集。15編とボリュームは増す。

前述したとおり、『犯罪』の扉に引用されている言葉は読み手を大きく翻弄するものだった。

『罪悪』の扉にある引用は以下となる。

物事をあるがままに

――アリストテレス — 『罪悪』より引用

「真逆か!?」

実際、思わず声に出してしまった。

『罪悪』では語られた現実を否定するようなこと言っておきながら、こんどは「あるがままに」とはいったい?

『犯罪』と『罪悪』はちょうど「対」、「合わせ鏡のような構成」になっているとのこと。

『犯罪』と『罪悪』はちょうど合わせ鏡のような構成になっています。『犯罪』はまだシーラッハ・ワールドの半身でしかありません。 — ドイツミステリへの招待状(執筆者・酒寄進一)より引用

上記はシーラッハ作品の日本語訳を手がける「酒寄進一」氏の記事。

酒寄進一 さかより・しんいち

1958年生まれ。ドイツ文学翻訳家。上智大学、ケルン大学、ミュンスター大学に学び、新潟大学講師を経て和光大学教授。主な訳書にイーザウ「ネシャン・サーガ」シリーズ、コルドン『ベルリン 1919』『ベルリン 1933』『ベルリン 1945』、ブレヒト『三文オペラ』、キアンプール『この世の涯てまで、よろしく』、フォン・シーラッハ『犯罪』『罪悪』、ノイハウス『深い疵』『白雪姫には死んでもらう』、クッチャー『濡れた魚』『死者の声なき声』『ゴールドスティン』他。 —『禁忌』より引用

エッセイ/コラムの欄で、シーラッハのみならずドイツのミステリ作品を幅広く語っていて面白いのでぜひ。リンクを貼っておく。

翻訳ミステリー大賞シンジケート - 翻訳ミステリーの総合情報サイト

翻訳ミステリーの総合情報サイト

話しを戻す。

本作も、淡々とした切り口で15の物語を綴っている。連作ではないが、全編で1つの作品となる仕掛けが施してある。

そして、それがまた非常に素晴らしい。

月並みな表現だが、驚き、そして感動がある。

内容が透けてしまうため、目次の引用は止めておく。

先ほどの「合わせ鏡」について、私なりに色々考えてみたが未だ答えは出ず。

『罪悪』の解釈に限定して考察を試みたい。

二作品のタイトルの原題は『VERBRECHEN』(犯罪)と『SCHULD』(罪悪)。

Google先生やその他の翻訳サイトで見る限り、概ね同じ意味と考えてよい。

「犯罪」という言葉は「行為」に着目し、対して「罪悪」は犯罪行為における「罪」つまり概念を指している。と思う。

『犯罪』のキャッチフレーズは、

私たちが物語ることのできる現実は、現実そのものではない。

ヴェルナー・K・ハイゼンベルク — 『犯罪』より引用

「行為」には多面的な側面がある。加害者、被害者、巻き込まれた人等々、立場によって異なって見える。

切り取る部分や立場によって、幾種類もの真実が存在する。

一方「罪悪」は、ちょっとgooさんに聞いてみる。

ざい‐あく【罪悪】 の解説

道徳や宗教の教えに背くこと。つみ。とが。「罪悪を犯す」 — goo辞書より引用

つまり「刑法」や「教え」を生み出すバックボーンとなる我々の内にある概念。

この『罪悪』では、『犯罪』にあった行為をどう見るか?といった余地は一気に減る。受け入れるか、拒絶するか、の二択を迫られるかのよう。

罪悪という言葉は、法で定めた罪とは異なり、個々が抱く倫理観や感情に深く結びつくもの。

扉の「物事をあるがままに」は、抗いようのない15編の顛末を暗示するとともに、読み手である私たち個々へ投げかけられた問いそのものと解釈している。

次に行く前に、本作でどうしても引用し紹介したい箇所がある。

本作6編目「間男」という作品、法廷の場面。ドイツ刑法の理念に触れる箇所がある。これが胸を打つ。

少々長いが以下に引用する。

ドイツ刑法は、百三十年の歴史を持つ賢明な法律だ。物事は犯人の思惑通りにはいかない場合が多い。犯人がリボルバーに弾をこめたとする。弾は五発。女を狙い、発砲する。犯人には殺人の意志があった。だが四発をはずし、そのうちの一発が女の腕をかする。犯人は女の前に立ち、リボルバーのグリップで女の腹を殴り、撃鉄を起こす。そのとき女の腕を伝い落ちる血が目に入り、女が怯えていることに気づく。犯人がそこでもう一度思い直したとしよう。粗悪な法律ならば、殺人未遂で男は有罪になり、賢明な法律ならば、女が救われたことが評価される。ドイツの刑法に従えば、犯人は殺人未遂に関して無罪の言い渡しを受ける。殺傷行為を中断し、被害者を死に至らしめなければ、傷害事件で裁かれはしても、殺人未遂にはあたらないからだ。どちらに転ぶかは犯人次第となる。すんでのところで気が変わり、被害者を生かしたなら、ドイツ刑法はその犯人に好意を示す。法学教授はこれを”黄金の架け橋”と呼ぶ。私はこの表現が好きではない。ひとりの人間の心に去来するものは、そんな言葉では言い表せないほど複雑だ。黄金の架け橋は中国の庭園にあるほうがお似合いだ。しかしドイツ刑法の理念は正しい。 — 『罪悪』間男 より引用

話しは男が女性を追い詰める胸クソな状況で、罪とは何か、何を罪とするか、を端的に示している。「間男」の物語の話しの流れから、強く印象に残った。

この内容は次のコリーニ事件を読んでいる間もずっと頭の中にあった。

コリーニ事件

デビューから短編が2作続き、本作は打って変わって長編作品。

非常に素晴らしい一作。

新米弁護士が登場した時点で「なるほど、逆転裁判か」と思われた。

ある程度展開は予想できるストーリーと思われるが、作品のコアと言える事件それ自体がとんでもなかった。

サイズと中身が異次元のパンドラの箱。この箱の扉を開いてしまったらどうなるか。

ぜひ読んでほしい。

紙と文字に吹き飛ばされる。

この作品は著者のルーツに深く関係する。

著者の詳しいプロフィールを本作の後に知った。そして、この作品に挑んだ覚悟と心意気に深い敬意を抱いた。

さらに、現実世界における後日談がある。これに私は完全にノックアウトされた。

以下のリンク先の記事のほか、Wikipediaにも本作の影響について掲載されている。

『コリーニ事件』を読んでから、ぜひぜひ読んでみてほしい。

1960年代末、ドイツの連邦議会は議論もなく満場一致である法律を採択した。だが一見、無害そうに見えたその法案には実は「致命的な一文」が差し込まれていた。そんな戦後ドイツの不都合な真実ともいうべき法律の落…

書き忘れた本作の扉の引用は以下。

われわれは

自分にふさわしい生き方をするように

できているのだ。

アーネスト・ヘミングウェイ — 『コリーニ事件』より引用

シーラッハはこの言葉に『コリーニ事件』を書く後押しを受けたのだろうか。

魂を揺さぶられる名作だ。

本作に関連することとしてもう1つ。

「読書メーター」に『犯罪』の感想を書いたところ、『コリーニ事件』は映画化されているとのコメントをもらった。

早速視聴したが、原作と比べて多少の改変はあるものの見ごたえある作品だった。

映画は去年公開だった。できれば映画館で見たかった。

Netflixなどの無料視聴が見当たらなかった。Amazonのレンタルで見た。

原作を楽しめたらぜひ映画も一見の価値あり。

禁忌

冒頭でも書いたが、この作品が私のシーラッハデビュー。

何をキッカケに知り積読したかはまったく覚えていない。

まずは扉の引用を。

緑と赤と青の光が同等にまざりあうとき、それは白に見える。

ヘルムホルツの色彩論 — 『禁忌』より引用

光の三原色だ。

この引用に象徴されるように、本作は「緑」「赤」「青」「白」の名を冠した4編による長編作品。

そして内容に面食らう。要因は以下の3点。

- 簡潔なその文体

- 作品の構成

- 物語そのもの

文体の特徴はもう気が済むほど書いた。

作品構成は、各編それぞれにおいて主要人物・視点が入れ替わるところがポイント。

- 「緑」は「ゼバスティアン・フォン・エッシュブルク」、この作品の主人公である青年の物語

- 「赤」は「モニカ・ランダウ」という検察官

- 「青」は「コンラート・ビーグラー」という刑事弁護士

- 「白」は終章として短く結ばれる

そしてもっとも面食らう物語の内容。

全体の骨格からすれば、法廷劇がハイライトのスタンダードな法廷ミステリと言えなくもない。だが、そう言い切れない不可思議さが際立つ。

その要素はいくつかある。

- 主人公「ゼバスティアン・フォン・エッシュブルク」という人物。

- 作品における事件。

- カヴァー写真。

冒頭の「緑」で主人公の描写、性格、行動にいろいろと面食らう。

また、ミステリ作品?事件を解決する話?あれ?という具合に、作品上の事件に翻弄される。

カヴァー写真は、巻末の訳者あとがきで解説を読むことができる。

ぜひ読んで面食らってほしい。翻弄されてほしい。

余談だが、本作にはいくつか実在する芸術作品が登場する。

- 風が落とせし光 詩集(架空の作品?)

- 海辺の僧侶カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ(海辺の修道士という同名画家作品あり→ MUSEY)

- カルロス四世の家族ゴヤ(たぶんこれ→ Artpedia)

- ヴィーナスの誕生ボッティチェリ(これですね→ MUSEY)

芸術に疎いが、作品を検索し眺めながら読み進めることでより楽しむことができた。

変わった点は多々あるものの、書籍の隅々まで謎と驚きに満ちた素晴らしい一冊。

一か所だけ、冒頭で少し触れた一文を最後に引用したい。

法とモラルがちがうように、真実と現実も別物だ —『禁忌』153ページより引用

この視点は、各作品の根底にある。そして、大きな出来事に直面した時に思い返すようにしている。

終わりに

長々とフェルディナント・フォン・シーラッハについて書いてきたが、どこかの誰かに届くのだろうか。

たいへん不安ではあるが、魅力あふれる作品をいくつも世に出している素晴らしい作家だと強く思っている。

ひとりでも多くの方がシーラッハ作品に触れ、素敵な読書体験を送られることを心から願ってやまない。

最後まで読んでいただいた稀有な方へ、心より感謝申し上げたい。