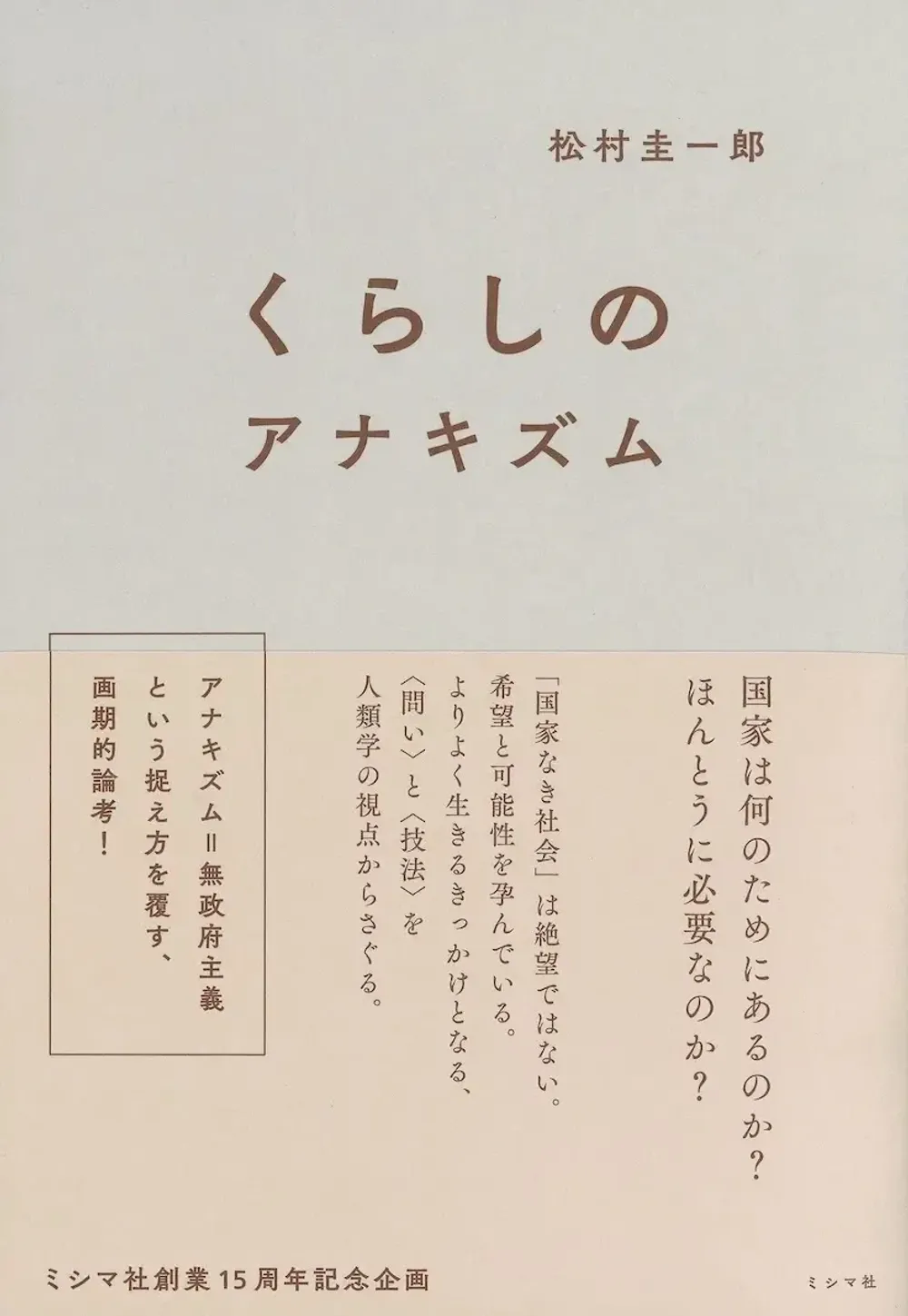

『くらしのアナキズム』 松村圭一郎【読書感想・備忘録】

初稿:

更新:

『くらしのアナキズム』を読むキッカケ

わたしのようなバカでのほほんと生きているようなヤツでも、長いこと人間をやっていると思うのである。

人生とは何か、社会とは何か、なぜこん何も生きづらいそうな人が溢れているのか、と。

しかしない知性をいくらふり絞っても出てくるのは「人類は生まれながらにしてドMだから?」など身もふたもない答えぐらいだ。

あるていど知識があれば自ら頭をひねるのも価値あること

だが空っぽのやつがまずやるべきは知識を入れることだ。

賢者たちに学ぼう。

立て続けに「テロリズム」「リアリズム」「アナキズム」と、「ズム」な本を読みあさった

- 『令和元年のテロリズム』(磯部涼)

- 『資本主義リアリズム』(マーク フィッシャー)

- 『くらしのアナキズム』(松村圭一郎)

『令和元年のテロリズム』は先の参院選で起きた銃撃事件がキッカケで、生きづらさを抱えた人が行きつく究極なひとつのカタチとしてタイミングもあり目を通した。

『資本主義リアリズム』は、自由競争社会民衆主義国家「日本」で暮らすわたしたちが当りまえに置かれている「資本主義」とは果たして何なのか、あらためて確かめようと読んでみた。

そして最後が『くらしのアナキズム』。

わたしが愛読しているブログ「関内関外日記」では、アナキズム本がよく取り上げられているので出どころはここかと先ほど検索してみたら見つからず。

横浜市中区の底辺労働者の日記でございます。

ちなみにこのブログは文章表現がとても素晴らしい。どんなテーマでも読んでいて楽しいから全世界が日本語おぼえて読めばいいと思っている。

話しをもどす。

どこで見つけたのかすっかり失念してしまったよ『暮らしのアナキズム』。

だがしかし、気になった本を欠かすことなく「読書メーター」に登録していたわたしに死角なし。

コロナ、ロシア、マザームーンと続いてモヤモヤが溜まりに溜まったこのタイミング。

「読みたい本リスト」にこの本はいた。

唐突に根拠なく言いたくなった名言を引用する。

「点と点がつながった」というやつだ。

『くらしのアナキズム』の概要

この本で考える「アナキズム」は達成すべき目標ではない。むしろ、この無力で無能な国家のもとで、どのように自分たちの手で生活を立てなおし、下から「公共」をつくりなおしていくか。「くらし」と「アナキズム」を結びつけることは、その知恵を手にするための出発点だ。 — 本書 13ページより引用

かの有名なパンクバンドの楽曲『Anarchy in the UK』の影響か、鋲だらけの皮ジャケット、モヒカン姿で「Fワード」を連呼するさまを連想したのはわたしだけではないだろう。

「体制をぶっ壊せ」の話しではない。

上記引用にあるとおり、あらたな「公共」、つまり今より生きやすいと私たちが感じられる環境を「アナキズム」というツールを用いて実現できないか、という提言である。

わたしたちの社会を構成する「民主主義」とはそもそもどんなものであったか。

そして実際の社会システムと、本来の民主主義はいかに大きな隔たりがあるのか。

歴史や史実は一部の人間たちが記したものである。

しかし、実際には歴史の外側に広がる世界の方がはるかに広く、多くの人たちの暮らしがある。

国家の形は時代の世によってコロコロと変わる。

一方、変わらず現在にいたるまで続いてきた先人たちの営みがある。

著者の実体験や民俗学により、本来的な意味での民主主義を実践している集団が世界各地に存在することを著者は明らかにする。

彼ら彼女らの知恵、そしてさまざまな哲学者、社会学者たちが語る言葉から、国家を必要としない「アナキズム」という新しい社会の在り方、生き方を学べる一冊。

『くらしのアナキズム』引用文献 著者一覧

本書は著者による実体験をつづったコラムや考察を軸にさまざまな賢人たちの研究や思想によって構成されている。

以降、説明なく記載する人物名はこちらからの引用となる。

- 網野善彦(歴史家)

- 猪瀬浩平(文化人類学者)

- イヴァン・イリイチ(オーストリアの哲学者)

- マックス・ヴェーバー(ドイツの政治学者、社会学者)

- 掛谷誠(生体人類学、アフリカ農耕民研究)

- カルロス・カスタネダ(アメリカの作家・人類学者)

- 河田恵昭(災害分野における研究者)

- きだみのる(小説家、翻訳家)

- ピエール・クラストル(フランスの人類学者、民族学者)

- デヴィッド・グレーバー(アメリカの人類学者)

- 佐川徹(アフリカ地域研究者)

- マーシャル・サーリンズ(アメリカの文化人類学者)

- デボラ・ジニス(ブラジルの文化人類学者)

- ジェームズ・C・スコット(アメリカの政治学者、人類学者)

- ミシェル・ド・セルトー(フランスの歴史家、社会理論家、哲学者)

- オードリー・タン(台湾の政治家、プログラマ)

- 鶴見俊輔(思想家)

- フランシス・B・ニャムンジョ(南アフリカの人類学者)

- 花森安治(編集者・グラフィックデザイナー・ジャーナリスト・コピーライター)

- ひろたまさき(思想史学者)

- 坂本忠次(経済学者)

- ミシェル・フーコー(フランスの哲学者、思想史家思想史家、作家、政治活動家、文芸評論家)

- 藤野裕子(歴史学者)

- 藤原辰史(農業史研究)

- フェルナン・ブローデル(フランスの歴史家)

- トマス・ホッブス(イングランドの哲学者)

- 松島健(文化人類学者)

- ブロニスワフ・マリノフスキ(イギリスの人類学者)

- 宮本常一(民俗学者・農村指導者・社会教育家)

- マルセル・モース(フランスの社会学者・文化人類学者)

- 柳田国男(民俗学者)

- オードリー・I・リチャーズ(イギリスの社会人類学者)

- クロード・レヴィ=ストロース(フランスの社会人類学者)

感想と引用

ここからは細かく内容を引用しながらの個人的な備忘録的内容となる。 どんな本であるか、は上記概要に記したとおり。

つたない説明で恐縮だが、もし興味を持っていただけた方がいたら、この後のさらにつたない駄文はスルーし、ぜひとも一読してみてほしい。

この時代この瞬間に出会えてよかった本

あまりにインパクト大、目からウロコ、4回転半のかかと落としを喰らったような一冊だった。

日頃わたしが心がけるスタンスとしては「こころの中指、つねに真っ直ぐ」といったもの。

なんとかヒトの形をたもち振る舞おうと努力はしている。

だが大抵のモノ・コトに対し「しゃらくさい」と感じてしまう。

デカいもの強いものに前を遮られるとアドレナリンがドッと湧いてしまう。

こんなわたしは読書対象に「一定の角度」を求めてしまう。

ふと思いだしたが以前読んだ「トーマス・セドラチェク」も良かった。

チェコの経済学者である彼は西の資本主義信仰をどこかシニカルに見ている。

そんな人物による分析はわたしに新たな視点をもたらしてくれた。

『善と悪の経済学』 トーマス・セドラチェク ~東欧の経済学者が現代資本主義を斬る~ 【読書感想】

皆さん、資本主義の世界をエンジョイしていますか?一定のルールの元、皆が自由に経済活動することで社会が発展し豊かさを手にする人が増える。人類による優れた発明のひとつ「資本主義」。資本主義、大好きですかー?私は半々という感じ。今は亡きソビエト連邦が行った壮大な社会実験であった社会主義は人は競争しないと腐

そして『くらしのアナキズム』である。

わたしは可能なかぎり社会とのつながりを最小限に抑えたいと考え日々を過ごしている。

しかしいくら脳内で思考を続けても、実際に心身をそこから解放することは難しい。

いまこの瞬間、違和感を感じたり、生きづらさを抱える人たちよ。

本書はこのクソったれな世界をサバイブするための良きバイブル。

どのように思考し、行動し、生きればよいか、数多くのヒントを提示してくれる。

そして何より、未来に絶望以外の選択肢、つまり生きようとする希望をもたらしてくれるはずだ。

ふつうの人びとから学ぶ

人類学の視点から国家について考える。そこで手がかりにするのが、国家なき状態を目指したアナキズムだ。ぼくらがいまどんな世界を生きているのか、それを根底から問いなおす試みでもある。 — 本書 10ページより引用

本書を通じて既成概念をおおきく見直すことになるだろう。

少なくともわたしはそうだった。

義務教育のころからわたしたちが学んできた「先人たち」とは歴史書を通じて伝えられたもの。

しかし歴史・史実というものは、ごく一部の特定の者たちの手によって記されたものであり、彼らは権力争いにより時代ごとにそっくり入れ替わってしまう。

一方で日々を賢明に生きる市井の人びとが世界各地に存在したし存在する。

数で言えば圧倒的多数なのが後者である。

そう、手本とすべきは歴史や史実ではなく、彼ら彼女らではないか。

いろんな時代の世界のさまざまな場で、名もなき人々が国家や支配権力と向きあい、自分たちの暮らしを守ってきた。本書では、そんな無名のアナキストたちの営みを人類学の視点からすくいとっていこうと思う。「くらしのアナキスト」というタイトルには、そんな思いをこめた。 — 本書 11ページより引用

21世紀における国家への抗い方

かつて新たな世界の秩序を作るには争うしかなかった。

だが今は多くの賢人たちによる知恵や知識がある。

そして手段・手法を集約し共有するすべもある。

二十一世紀のアナキストは政府の転覆を謀る必要はない。自助をかかげ、自粛による政府のもとで、ぼくらは現にアナキストとして生きている。 — 本書 12ページより引用

そして、わたしたちが見るべき、というよりも感じるべきものは何か。

インディアンの呪術師である「ドン・ファン」はこう述べた。

ドン・ファンは「現実をこえたところから現実をみる方法」をカスタネダに教えた。まず彼は家のまえのベランダのどこに座るべきか、身体が疲れないような適切な場所をみつけるよう求めた。人が座ったり、居たりする場所は、どこでもいいわけではない。ベランダというかぎられた空間にも、その人が自然に幸福で力強く感じる場所が一カ所だけある。ドン・ファンはそう言って、「それをはっきりさせるには何日かかかるだろうが、もしこの問題が解けないならわたしに言うことはなにもないから帰った方がよいだろう」と厳しく忠告した(『呪術師と私、ドン・ファンの教え』三三頁)。 — 本書 25ページより引用

わたしなどは頭でっかちに思考でもって解決を図ろうとしてしまう。

しかし、目指すべきモノはわたしの身体が、感覚器官がすでに知っている。

それを蔑ろにして思考のみに偏ってしまってはいけないとわたしは理解した。

このことは、本書を読み終える最後まで頭の片隅にあった。

結局は能率的な軍隊の形式にゆきつくような近代化に対抗するためには、その近代化から派生した人道主義的な抽象観念をもって対抗するのでは足りない。国家のになう近代に全体としてむきあうような別の場所にたつことが、持久力ある抵抗のために必要である。二十世紀に入ってからうまれた全体主義国家体制のうまれる以前の人間の伝統から、われわれはまなびなおすという道を、新しくさがしだそうという努力が試みられていい。(『身ぶりとしての抵抗』29頁) — 本書 26ページより引用

産業革命以降か、大航海時代からか、正確なポイントはわからない。

だが現在の世界のカタチはここ数百年のあいだに生まれたものが、それ以前の文化、慣習、価値観を塗り替えていったものがほとんどではないか。

それ以前がすべて正しかったとは思わないが今が正しいとも思わない。

だから今日まで続いた長き伝統に目を向けてみるのは大いに価値がありそうだ。

先に学んだとおり、ポイントは歴史や史実の外側にあるところだ。

いつ「国家」がはじまったのか

先に書いたトーマスウ・セドラチェクの著作や『サピエンス全史』にも書かれていたが、いつから人間は管理されるようになったのか。

『サピエンス全史』 ユヴァル・ノア・ハラリ 【読書感想・あらすじ】

ようやく読み始め、ようやく読み終えた。内容はあらすじにある通り、取るに足らない種の一種であった我々の祖先が、遺伝子を解し、神にとって代わり、新たな種を生み出すことも不可能ではない現在へ到達するまでの経緯、現時点での結果、そして少し先の未来についてが語られた作品である。

アメリカの政治人類学者ジェームズ・スコット 家畜に餌や水を与えて野獣から保護し、土地を耕し雑草を抜いて穀物の生育リズムに生活を合わせたのは、人間が「家畜化」されたのも同然だった — 本書 28ページより引用

生存に欠かすことができない食料の安定と、人間の自由はトレードオフの関係にある。

寝ながらにして食料を生むことができないわたしたちは、自然界のサイクルの奴隷にならざるを得ない。

ここからどのように「国家」につながるか。

メソポタミア地域で最初期の国家が誕生したのは紀元前三三〇〇年頃だと考えられている。〜 この初期国家の成立と文字が歴史上はじめて登場した時代は、ぴったり一致している。スコットは、それを「とにかく数値的な記録管理に関する体系的な技術がなければ、最初期の国家ですら想像できない」(同一三一頁)と表現している。 — 本書 30ページより引用

食料の安定から国家というカタチへのグラーデーションは理屈ではわかる。

『サピエンス全史』にも書かれていたが、もう少し「なるほど」と思う何かをまたの機会に読んでみたい。

しかし、「文字が国家をつくる」とすると、国家が不要であれば文字はいらなかったか。

アイヌは文字を持たない民族であることを例にとればその論は成立するようにも思える。

実際に国家が消滅し文字の使用が縮小したり別のものに置きかわった例もあるという。

古代ギリシアでは、紀元前一二〇〇−八〇〇年ごろ、都市国家が分裂したあと、ふたたび読み書きが登場したときには古い形態の線文字Bではなく、フェニキア人から借用したまったくあらたな書字法になっていた。 — 本書 33ページより引用

なにはともあれ、

国家は、人びとから富と労力を吸いとる機械として誕生した。当然、人びとからしてみれば、そこからいかに逃れて生きるかが生存を左右する問題だった。 — 本書 33ページより引用

といわけだ。国家不要論を掲げるのにこれだけでも十分な理由になりそうなものだ。

国家の外の人びと

国家から逃れた人びとはどこへ行ったのか? 多くは国家の支配がおよびにくい険しい山奥へと逃れた。スコットの本のタイトルになっている「ゾミア」とは、そんな広大な非国家空間がひろがる中国南部から東南アジア大陸部の山岳地帯のことだ。 — 本書 36ページより引用

私たちが学ぶ歴史は国家の中心から描かれた「国史」であると著者は指摘する。そして国家は文明から逃れて生きる人びとを「野蛮人」とする。だが、果たしてその「野蛮人」といわれる側から見た世界はどんなものか。

スコットは、国家なきゾミア的な場所は世界中にあったと述べる。

そして日本にも柳田国男の『遠野物語』のように、実際に存在する。

出典がみつからず申しわけないが、以前山の中で暮らす人々のインタビューで先の大戦中、戦争がおきている実感はとくになかった、食べるのに困ることもなかった、といった話をされているのを読んだことがあった。

国家どうしが戦争したり権力闘争したりがあっても知ったこっちゃないのだ。

宮崎県の椎葉村を柳田国男が訪れたとき、「そこは社会主義の理想を実現したユートピアだった」と感動していたという。

戦後まで長く狩猟や焼畑で生計を立てていた椎葉村では、山の土地はすべて村の共有地だった。そして畑地などが多い家にはすくなく、あまりない家には多くの山の土地を割りあてることで、貧富の差がひろがらないようにしていた。 — 本書 41ページより引用

ふと思うが、国家から逃れた人びとが山奥でユートピアを築けた理由の1つに、「アンチとすべき国家の存在」が不可欠なのではないだろうか。国家が生まれる前の人びとは「ゾミア」のようなユートピアを築けていたのだろうか。

脱線した。

わたしたちは知名度に惑わされがちである。

広く多く報じられた人や組織に注目しがちであるが、実際はどうか。

たよりになるのは、隣りにいるふつうの人だった。 — 本書 53ページより引用

これは阪神・淡路大震災の話しである。

救出された人の八割近くが家族や近隣住民、警察や消防、自衛隊が救助したのは二割ほど。

東日本大震災もそうだろう。

米軍のトモダチ作成などキャッチーで華のあるものを報道は追いかけ、わたしたちはそれを称賛する。

だが、事実としてわたしたちがもっとも頼れるのはわたしたちである。

だとすれば、どうするか。

いまの政治家がやっていることは、政治を政治家だけのものとし、わたしたちから今の政治を切り離すことだ。

著者は言う。

ぼくらの暮らしに政治をとりもどす必要がある。 — 本書 61ページより引用

パンデミックは、いつの時代も、いかに国家が人びとの足を引っ張る存在であるかを証明してくれる。

隠蔽による防疫の立ち遅れで失われる命の数は計り知れない。

スペイン風邪はアメリカ、今回のコロナは中国。

日本もひどかった。

ゴリ押しで配布された布マスク、東京オリンピック。

国は強大な権力で足を引っ張り自治体が限られた予算とリソースと権限を降る動員してがんばっていた。

だからこそ、既存の国家の体制をうまく利用する — 本書 70ページより引用

保守的アナキスト

フーコーによると「権力」は「国家権力」ではないと明言している。

「むしろ権力は至る所にある」と。

フーコーが注目したのは「性の問題」。

愛する人と家族になり生涯をともにしたい。

このような欲求を持った場合、婚姻制度という形で国家は介入してくる。

保守的アナキストのオードリー・タンはトランスジェンダーで性別なし。

性の解放は国家権力の支配がおよんでいないことの証明。

国家が必死に人びとの性を抑えたがるのは、そこに権力が生じることをよく理解しているからだろう。

リーダーとは

この民族の長と先制王は非なるもの。

それを象徴するのがアメリカ先住民アパッチの首長ジェロニモの物語。

ジェロニモは家族を皆殺しにされ復讐を誓い戦いを指揮し大勝利をおさめる。

さらなる復讐に燃えるジェロニモだがついてくるものはいなかった。

戦士としての能力で民族の道具となったジェロニモが、今度は民族を彼の道具にしようとして失敗した — 本書 91ページより引用

多くの民主国家では、権力の座に期間を設けているが、これは案外うまいものとは言えない実例であろう。

その人の資質と状況の関係性が重要という話だからだ。

平時、有事、災害時などを明確に区切る指標があって、そのたびに選挙すれば良いのか。

そもそもリーダーとなるべき者の資質が、現代では歪んでいるのだ。

首長になる人間がいるのは、どのような人間集団においても、仲間とは違って、特権そのものを愛好し、責任をもつということに惹き付けられ、そして公の仕事の負担そのものが報酬であるような人間がいるからである レヴィ=ストロース — 本書 85ページより引用

自然発生的に生まれた民族という集団の首長は斯様なものであり、歴史上の権力者とは根底から異なる。権力者は首長的なものをハックした者たちなのだろう。

首長たちの仕事は決断を下すのではなく同意を得ること。

レヴィ=ストロースは、「同意」こそが権力の源であると同時に、その権力を制限するものだといった。それはあきらかに民主主義の理念そのものだ。 — 本書 93ページより引用

それがなぜこんなことになってしまったのか。国家なき民族社会で機能していた民主主義が国家のもとでは機能不全に陥る。答えは明らかじゃないか。

悪いのは「国家」だ。そして「国家」は今の私たちだ。

国家と民主主義について

多くの国家なき社会は、すくない労働で生存に必要な食料を入手する高度な技術をもっていた。それでも、必要以上には働こうとしない。一方、ぼくらは必要を充たせても、それ以上に働こうとする。考えてみれば不思議だ。 — 本書 95ページより引用

クラストルは、歴史上、「過剰な生産」が生まれたのは、社会が支配者と被支配者に分かれたからだという。

支配者は働かず、もっぱら被支配者が生みだす余剰生産物に依存して暮らす。

つまり、その支配者の生活を支えるために、人びとは自分たちの必要をこえて働くことを強制されてきたのだ。

平等社会は国家の出現とともに失われた。 — 本書 96ページより引用

なるほど。

とすれば、平等に言及する民主国家はブラックジョークか。 「この国では民主主義が機能していない」というボヤキに対する回答をグレーバーは述べている。

グレーバーはいう。ある集団が国家の視界の外でどうにかやっていこうと努力するとき、実践としての民主主義が生まれる。むしろ民主主義と国家という強制装置は不可能な結合であり、「民主主義国家」とは矛盾でしかない、と。 — 本書 99ページより引用

そもそも「国家」と「民主主義」は相容れないものであると。こんな角度で考えたことなどなかった。

グレーバーは、人類学的アナキズムは、より民主的な政治を可能にする社会形態を目指すもので、「実はアナキズムと民主主義はおおむね同じものである」(同一〇頁)と述べている。 — 本書 100ページより引用

いつのまにか「民主主義」は「国家」に従属、あるいは付随する下位関係にあるものと勝手に信じ込んでいた。

言われてみれば子どものころ教室や遊び場で私たちは自然発生的に民主主義的な行動をしていたことがあった。

国家という強制装置がなくとも、そこに集団があれば私たちは民主主義を選択し行動することは起こりうるのだ。

マーケットと資本主義

マーケットという単語から何を想像するか。

証券通貨などを扱う金融取引、ビジネス一般における取引の場というイメージだろうか。

「フェルナン・ブローデル」というフランス歴史家の言葉から。

「市場(いちば)」と「資本主義は」同じではない。 — 本書111ページより引用

非日常の空間である市は、庶民にとって日頃のしがらみから逃れ、ささやかな散財で気分を変えられる自由の空間でもあった。 — 本書117ページより引用

続いて歴史家「網野善彦」の言葉。

市場が自由と平和の保障された「無縁所」であり、「公界」出会ったと指摘した。 — 本書118ページより引用

かつて「市場」とは、経済のみの場ではなかった。

人間の感情が交錯し魂を解放する場という側面を併せて担っていた。

その後者を削ぎ落としたのが、現在の「マーケット」と呼ばれるものなのだろう。

昨今の無料で新規市場を開拓し、十分に寡占化がなされると本性(エヴィル)を剥き出しにして消費者や市場を食い荒らすいわゆる「フリーミアム」というビジネスモデルは、資本主義が行き着いた成れの果てかもしれない。

そこには本来の「市場」の姿は微塵も残っていない。

資本主義が行き着く先では人びとの暮らしのために存在することはない。

ギャンブルやゲームの類に堕してしまうものなのだろう。

現在のところ、独占や寡占が起きうる社会モデルしか人類は発明できていない。

現代政治と民主主義

社会学者「マックス・ヴェーバー」の言葉を引きながらの著者の論である。

グレーバーは「『政策』は政治の否定である」という言葉でそれを表現する(同四五頁)。「政策」という概念は、他者に自分たちの意向を強要する国家や統治機構の存在を前提とする。それは特権階級によってでっち上げられたもので、「人びとが自らの問題を解決する」という本来の政治の思想とは相容れない。 — 本書142ページより引用

採決とは、公の場でなされる勝負であって、そこでは誰かが負けを見ることになる。投票やその他の方式による採決は、屈辱や憎しみを確実にするのに最適の手段であって、究極的にはコミュニティの破壊をすら、引き起こしかねない。(同四五頁) — 本書143ページより引用

重要なのは、自分の意見が完全に無視されたと感じて立ち去ってしまう者が誰もいないようにすること、そして自分が属する集団が間違った決定をしたと考える人びとさえもが、受け身の黙諾を与える気になるようにと計らうことである(同四六頁) — 本書144ページより引用

個人の意見を尊重してばかりいて、全体の秩序が保てるのか? そう疑問に思う人もいるだろう。それくらいぼくらは、国家(自分たちを代表する政治家)が決定したことにみんなで従う社会契約モデル、あるいは上官の命令に絶対服従を強いる軍隊組織モデルに想像力を制約されている。 — 本書146ページより引用

どんなときも他者への強制を嫌い、みんなでルールに従うような行動を可能なかぎり避けようとする。そこでは、ゆるやかなまとまりを維持しながらも、多数派の意思決定に服従を強いられる人はいない。グレーバーが指摘したようなコンセンサスにもとづく共同性は、実現不可能な理想ではなく、むしろ民族誌的事実なのだ。 — 本書148ページより引用

どうだろうか。

民主主義とは切り離せないモノとして認識していた政策や多数決は民主主義ではないという話しだ。

つまり、真に民主主義を実践する手段をわたしたちはまだ持ち得ていないという話しだろうか。

国家なき自治を推し進めるには、本書で紹介される民族たちのようにさまざまな問題を自分たちの手で解決しなくてはならない。

隠れた犠牲者を生む土壌になりかねない気配はあるが、考えてみれば今だって変わらない。

また誰もが声を上げられるネットのようなインフラさえ維持されていれば、これまでとは違った社会形成は可能かもしれない。

民主主義は支持するけどそれを運営するシステムが反民主主義的である現状は、「民主主義」を建前にしてしまっているからだろう。

なぜなら民主主義は非常に非効率であるからだ。

つまり経済的理由にひっぱられた結果、民主主義は建前と化し、システムは効率的な専制的なものへと行き着いたのではないか。

そんな気がしてきた。

資本主義と政治の関係性について

「平等社会」は、善人の善人によるユートピアではない。むしろ人間が我欲という業をかかえた不完全な存在だからこその仕組みなのだ。 — 本書162ページより引用

以下は、現在進行系のコロナ感染について「松島健」というイタリアの精神医療の研究者が記した言葉を引きながらの呂者の論である。

ヨーロッパで最初に感染が拡大したイタリアでは、一部の地域で深刻な医療崩壊が起きた。松島は、それが一大産業集積地であるロンバルディア州だったと指摘する。原則無料の公的医療が提供されるイタリアで、同州はいち早く先進的な保険医療システムを導入していた。それは公的医療に民間企業の経営手法を導入し、州ごとに保険医療の目的や報酬を決められる制度改革だった。結果、同州では民間病院が半数をこえ、神経外科や心臓外科といった収益率の高い高度医療の拠点が次々と整備された。「稼げる」医療の優先で、地域医療や家庭医といった公的医療を支える地域ネットワークがないがしろにされた。家庭医との連携のない感染者は直接病院に行くしかない。そして病院で感染がひろがる。当初、民間病院は感染者の受け入れを拒み、病床を提供したのは自体が悪化したあとだった。 — 本書172ページより引用

一刻を争う決断の手前で、いかに時間をかけて地域のなかで相互的な人間関係や場を築いておけるか。松島は、それこそが多様な意見に耳を傾け、じっくりと交渉し妥協点をみいだす民主性そのものだと指摘する。追いこまれたすえの「決断」など、政治ですらない。

行政の効率化やコスト削減が改革だとされる。だがムダを排除した効率性にもとづくシステムはいざということきに脆い。 — 本書175ページより引用

やはりそうだ。

資本主義の世界で「ムダ」とされるものが、いざというときにわたしたちを救うのにもっとも必要なものなのだ。

わたしたちの政治は、この「ムダ」を死守するものでなければならない。

経済合理性に、政治は引きずられてはならないの。

アナキズムにおける民主主義

これは、前後の流れとは関係があまりないが、印象的な箇所だったので引用する。

極端に暴力的な支配は、それが消失した途端、もっとも粗暴で反社会的な行動を生む。「もしあなたが人びとを本気で大人として処するなら、彼らは即刻、大人として行動しはじめるだろう」。アナキズムにおける民主主義の根底にはその信念がある。 — 本書177ページより引用

現代の世界はどうだろうか。身近なところでこの国はどうだろうか。

わたしたちは大人として処されているだろうか。

わたしたちは周囲を大人として処しているだろうか。

分断からコミュニティの再生へ

これは全世界でそうなのだろう。

一定の経済的豊かさを手にれいた地域では、それまで生きるためにつなぎ合っていた手を離し、独立して生きる人や家族が増殖し、分断が進む。

結果として、周囲の様子に気付かぬ社会ができあがる。

子どもへの虐待にしても、高齢者の孤立にしても、たとえすぐ横に問題をかかえた人がいても気づけない。この他者の困難を知りえない状況こそが、政治や経済を暮らしから遠ざけてしまっている。社会の問題が、いつも他人事にとどまるのだ。 — 本書190ページより引用

他人から干渉されることも、人間関係に煩わされることもなく、好きな時間に好きなことをして暮らせる自由。

でもその自由は、なにごともなく生きられるときだけの束の間の自由だ。

事件事故災害など困難は突然襲ってくる。

決して少なくないそれらをふだん他人ごととしてやり過ごし、自身にふりかかってはじめて対処するのは無理がある。

わたしも日ごろから人付きあいはできれば避けたい派である。

しかし万一のときに備え互いに手を貸し合える程度のつながりは必要だ。

そもそも、「わたしは自由に生きる」と言いつつ社会のインフラにタダ乗りするのはダサい。

本気で自由を望むなら自給自足の覚悟が必要だろう。

コンヴィヴィアリティ

聞き慣れない言葉、「コンヴィヴィアリティ」。

他者との対面的な出会いにさらされ、言葉をかわしつづけるのはめんどうくさい。でも確実に凝り固まっていた身体がほぐれ、外部にひらかれる感覚がある。だんだん目の前にいるエチオピアの若者の顔が、日本でもいそうな顔にみえてくる。すると、日本人とか、エチオピア人とか、固定的な差異に結びつけられていた境界が揺らぎはじめる。まさにニャムンジョのいうコンヴィヴィアルな状態になる。 — 本書202ページより引用

「フランシス・ニャムンジョ」は、アフリカを代表する人類学者である。

正直まだ「コンヴィヴィアリティ」を消化できていない。

検索してみると、本来「饗宴」「陽気さ」「宴会気分」といった意味をもつこの言葉を「イヴァン・イリイチ」という人物が社会科学に取りこみ提唱した話しが出てくる。

ニャムンジョが唱える「コンヴィヴィアリティ」は、それと同一というわけではないが共通点をもった概念のようである。

コンヴィヴィアリティとは本来、饗宴、陽気さ、宴会気分といった意味をもつが、イヴァン・イリイチが、それを社会科学の議論のなかでの分析に用いて以来(1973に出版されたTools for Conviviality邦訳『コンヴィヴィアリティのための道具』など)、教育学や社会学、人類学などで広く使われるようになった。イリイチによるコンヴィヴィアリティは、自立した個人が周りの環境(共同体、一次集団等)と創造的に交わるなかで、個人の自由や創造性が共同体などの集団と調和しながら共生している状態を指す。

ニャムンジョ氏のコンヴィヴィアリティも同じようなトーンをもち、異なったり競合したりするエージェントが、利用されたり騙される恐れなしに共存し、相互浸透、相互依存、相互主体性の精神を吹き込まれた全体の一部となっていること、とされる。とりわけ集団と個人との関係について論じられ、個人が集団の犠牲になることなく、集団に属しながらも個人の達成を追求し、それが集団に承認され、相互に支え合う状態のあり方をコンヴィヴィアリティと呼ぶ。しかしその状態はつねに交渉され、更新され続ける動的なプロセスとされる。

— アフリカの潜在力を活用した紛争解決と共生の実現に関する総合的地域研究より引用

持続的な共生を集団が目指す場合において、非常に重要な概念なのだろうという感触ぐらいしか理解できていない。

紛争が多い地域で争いを避け生存を可能とした思想とはどんなものか。

これはいくつか論文等読んでみる必要がありそうだ。

クラ

これも同様に聞きなれない言葉「クラ」。

これは、ニューギニア東部のエリアにある宝物の名称。

この「クラ」とはメタ的に何であるかを解釈するのがカギなのであろう。

概要はざっとこんな具合。

- 近隣のほかの島のパートナーへ送り届け、食事や祝祭による歓待を受ける

- 「赤色の貝の円盤状の首飾り」と「白い貝を磨き上げた腕輪」の二種類

- ふつう一、二年で手放され、保有し続けることは許されない

- もらった宝物はしばらく手元におき、決められた方向の別の島のパートナーに贈る

- ふつう一、二年で手放され、保有し続けることは許されない

- 蓄財したり、独り占めすることは最大の悪

- 「クラ」を所有することより、それを送りあう関係性の相手がいることが財産となる

以下は「クラ」を調査したイギリスの人類学者「ブロニスワフ・マリノフスキ」に関する箇所の引用。

マリノフスキの報告は、「未開」とされる人びとが国家的な強制力などなくても道徳的秩序を互いに遵守し、利己的な我欲よりも、社会的な名声や名誉を重んじるモラルを保っていることを示した。 — 本書208ページより引用

マリノフスキはいう。「彼らにとって、所有するとは与えることだ」 — 本書209ページより引用

ぼくらは「経済」を金儲けや利潤を上げることだと誤解してきた。経済とは、ぼくらが他者とともに生きるための原理だったのだ。 — 本書209ページより引用

他者との関係を築き、互いに必要なものを融通しあい、秩序を維持するために、モノをやりとりする経済がある。それは「経済」と「社会」がほとんど同義であることを意味する。このひろい意味の経済は、市場のように既存の社会関係から人を開放し、自由と平等の空間をつくりだすと同時に、遠く離れた人びとを結びつけ、そこにある種の倫理的な関係性や秩序を築きあげている。独占する力がはびこる市場は、その市場の秘められた潜在力を覆い隠してきた。

経済のために人が身をすり減らし、どれだけ市場経済に貢献したかで人の価値が定まるようなものは、そもそも経済でもなんでもない。 — 本書211ページより引用

本当に意味での「民主主義」や「市場」の話しに関する有用なシステムは「存在する」という話しだ。

グレーバーが『負債論』で示した「人間の経済」と「商業の経済」との対比。この「人間の経済」が「商業の経済」に変わるときの象徴的な存在が「奴隷」だ。 — 本書212ページより引用

マリノフスキがいうように、ぼくらは受けとってくれる相手がいてはじめて与えることができる。そしてそのやりとりをとおして、豊かさや喜びを手にすることができる。本来、「利他」と「利己」は分かちがたいのだ。 — 本書216ページより引用

その他、響いた箇所の引用

少数の勇敢な者たちが、座り込み抗議、デモ、可決された法案に対する大規模な違反などによって法律や慣習を率先して破らなければ、解放運動の拡大はありえなかっただろう。憤慨、憤懣、憤怒によって活気づけられた破壊的な行動は、彼らの要求が既存の制度的・法的な枠組みの中では満たされないということを見事に露呈させた。このように進んで法を破る彼らの気持ちに内在したのは、無秩序と混乱の種を撒き散らしたいという欲求ではなく、むしろより公正な法的秩序を創出しようとする強い衝動だった。現在の法治主義が、かつてよりも寛容で、解放的であるというのであれば、私たちはその恩恵を過去の法律違反者たちに負っている。(『実践 日々のアナキズム』二六頁) — 本書221ページより引用

政治を政治家まかせに、経済を資本家や経営者まかせにしてきた結果、ぼくらはみくびられ、やりたい放題にやられてきた。政治と経済の手綱を生活者が握り、よりよいやり方をみずから体現していく。その実践が国のやることに自信をもってNOを突きつける根拠にもなる。

台湾で急速に民主化が進んだ原点には、二〇一四年三月、日本の国会にあたる立法院を三週間あまり占拠した「ひまわり学生運動」があった。学生たちはこの議会占拠という非合法な手段を通じて、政治家に要求を突きつけ、交渉を行い、ひろく市民に訴えかけた。彼らは政権を転覆させる「革命」を起こしたわけではない。むしろ既存の政治体制のなかで市民の力を可視化してみせたことが、政治家を動かし、社会を変えてきた。国家なき社会の政治がそうだったように、監視し、要求し不同意を突きつける主導権は、つねに生活者の側にある。 — 本書223ページより引用

国家は暮らしのための道具にすぎない。それがアナキストの身構えだ。 — 本書224ページより引用

「正しさ」は、ときに人間が完全な存在であるかのような錯覚に陥らせる。 — 本書226ページより引用

ぼくらはときに真面目であるべき対象を取り違えてしまう。大切な暮らしを守るために、日々の生活でいやなことにはちゃんと不真面目になる。ルールや「正しさ」や国家のために一人ひとりの暮らしが犠牲にされる。それこそがぼくらの生活を脅かしてきた倒錯だ。 — 本書227ページより引用

まとめ

生きていくために必要なものを取得、交換する広い意味での経済活動はいつの時代も避けることができない人間活動のひとつだ。

そして、社会的な動物であるわたしたちは他者とかかわりを持つ以上、常に何かしらの問題を抱えている。

これを解決する政治的な活動も避けることができない活動のひとつだ。

これら基本的活動のあり方は、大きく見直してしかるべきと納得できる話しばかりではなかろうか。

そして、もっといいやり方がたくさんあるじゃないか。

たぶん、これらの方法が支持されないのは「独占」を封じているからだ。

独占、独裁、これを人生をかけて手にしようとするものがいるのも現実だ。

プーチンなんかもその系譜にいる独裁的な思想をもつ人物であろう。

しかし科学技術が進化し、思想も以前よりも深まった現代において、「個」がもつパワーは人類史上最大と言えるほど高まっているのも事実だ。

国家なんていらない。

今日からわたしはアナキスト。

国家がなくとも困っている人がいればわたしは、わたしの意志で手助けをする。

逆の立場になればおなじ思いの同士をたよる。

現代国家を生身の人間に背負わせるシステム自体が、そもそも無理がある。

問題を解決するための国家が新たな解決不可能な問題を量産するとかシャレにもならない。

すべての人が、各自の周囲数メートルの範囲を大切にすることができればよいと世界中のアナキストたちは教えてくれる。

この本がひとりでも多くの人にとどいてほしい。

著者について

松村圭一郎(まつむら・けいいちろう)

1975年熊本生まれ。岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。所有と分配、海外出稼ぎ、市場と国家の関係などについて研究。著書に『うしろめたさの人類学』(ミシマ社、第72回毎日出版文化賞特別賞)、『はみだしの人類学』(NHK出版)、『これからの大学(春秋社)など、共著書に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)。 — 本書より引用