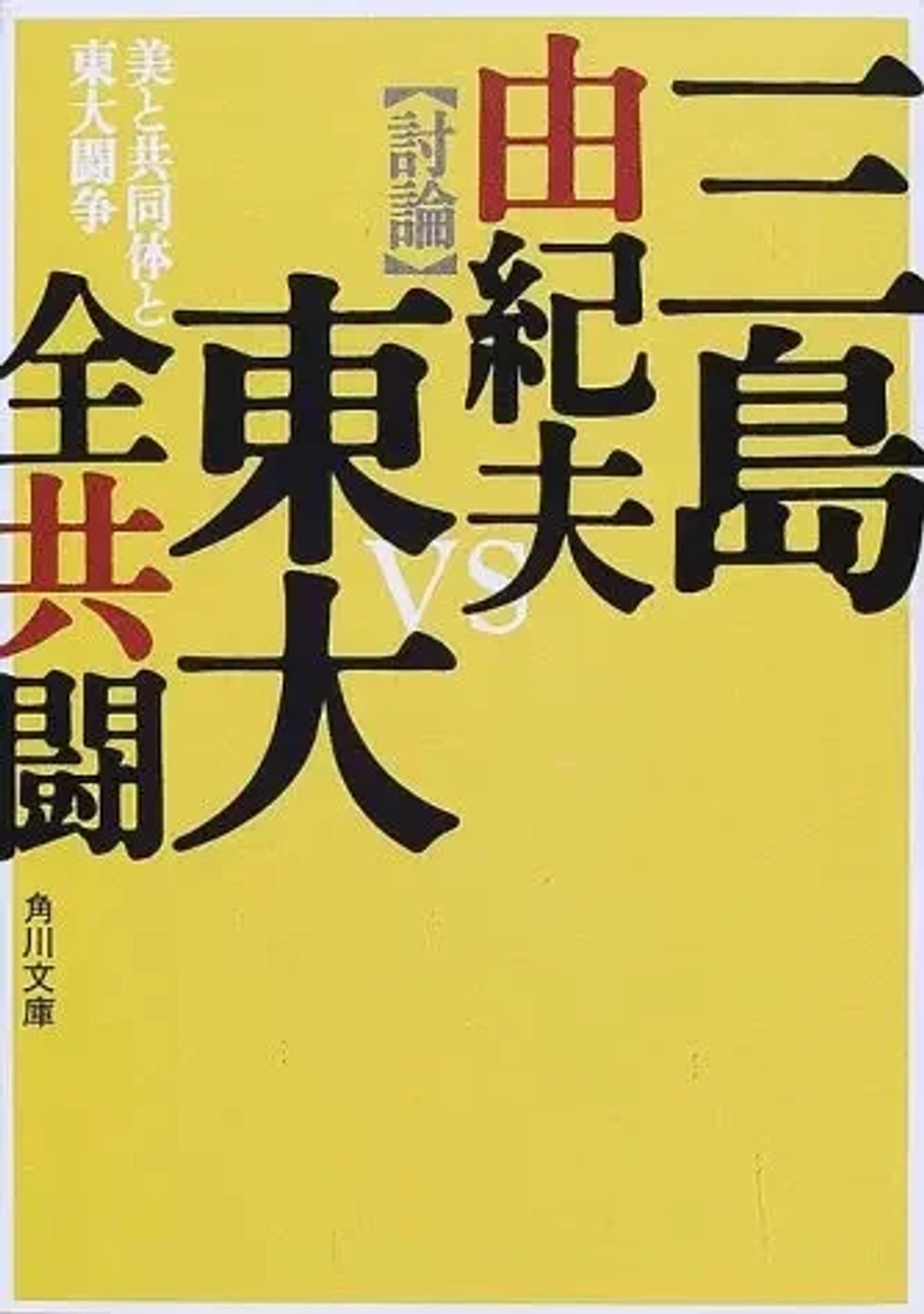

『美と共同体と東大闘争』 三島由紀夫・東大全共闘 【あらすじ・感想】

初稿:

更新:

- 9 min read -

あらすじ

学生・社会運動の嵐が吹き荒れた一九六九年の五月十三日、超満員となった東大教養学部で、三島由紀夫と全共闘の討論会が開催された! 自我と肉体、暴力の是非、時間の連続と非連続、政治と文学、観念と現実における美……。互いの存在理由を巡って、激しく、真摯に議論を闘わせる両者。討論後に緊急出版されるやたちまちベストセラーとなり、いまだ”伝説の討論”として語り継がれる貴重なドキュメント、三十四年ぶりの復活! — 本書より引用

読書感想

本書を読むきっかけ

先日読んだ『十二年目の映像(帚木蓬生)』に、「東大安田講堂事件」をモデルとした場面が描かれていた。

あらすじ その映像は、開けてはならないパンドラの箱だった!? 大手放送局に勤務する川原庸次は、かつて学生運動に参加していたという上司からT大時計台闘争にまつわるスクープ映像の存在を聞かされる。初めは半信半疑の庸次だったが、十二年間にわたり地下に潜伏し続ける男、井田と出会い、その存在を確信する。しかし

年初に見た番組『知の巨人たち 第7回 三島由紀夫 -NHK』で、全共闘の学生と三島による討論の映像が一部使われていたことを思い出した。

三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実 : 作品情報 - 映画.com

三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実の作品情報。上映スケジュール、映画レビュー、予告動画。1969年5月に東京大学駒場キャンパスで行われた作家・三島由紀夫と東大全共闘との伝説の討論会の様子を軸に、三島の生...

だが、映像で見ることができるのは討論の一部であり、『十二年目の映像』に登場する当時の学生たちの様子をもう少し知りたいと思い手に取ったのが本書である。

背景と登場人物

この当時、しだいに右傾化していった三島と全共闘は対立する立場にあるのだが、編集された映像からは時に笑いが起こるような冗談を交えたやり取りや、最後は拍手が起こるなど和やかな雰囲気も感じられる。

しかし本書で討論の全容に触れてみると、それは二時間以上に渡り行われた白熱した内容を含むものであった。

この討論会は1969年(昭和44年)5月13日、同年1月に起きた「東大安田講堂事件」後の春に催された。

討論は司会役(書中では「全共闘A」と記されている)を含む八人の学生が討論に加わっていた。

ちなみに「全共闘C」は舞台演出家・俳優の「芥正彦」、「全共闘E」は評論家の「小阪修平」である。

目次

討論のテーマは多岐に渡っており、その内容を目次から引用する。

目の中の不安……9

自我と肉体……16

他社の存在とは?……19

自然対人間……26

階級闘争と<自然>に帰る闘い……36

ゲームあるいは遊戯における時間と空間……40

持続と関係づけの論理……50

天皇と民衆をつなぐメンタリティ……62

<過去・現在・未来>の考え方……69

観念と現実における<美>……83

天皇とフリー・セックスと神人分離の思想……89

ものとことばと芸術の限界……100

<天皇・三島・全共闘>という名前について……110

われわれはやはり敵対しなければならぬ……116— 本書 目次より引用

実際の討論の様子

まずは三島による多少の皮肉や冗談も交えた挨拶的な話から始まり最初のテーマへと進んでいくのだが、そこでの「全共闘A」による返しがちょっと可笑しい。

残念ながらぼくらの方の提起する暴力というものは、単にそういった感覚的な原点だけに頼っているのではないということなんです。つまりそれは確かに、さっき戦後知識人の問題としてさっき三島先生が……三島さんが――ここで先生という言葉を思わず使っちゃったのですが、それは若干問題があるわけでですが(笑)…… — 本書より引用

安田講堂での大きな出来事が収束したあとの多少の脱力的雰囲気でもあったのか、いくらか和やかな幕開けである。

その後は飛び入り参加した者が発言し、テーマが展開していくのだが、とにかく学生たちの発言内容はあまりにも抽象的かつ観念的過ぎるきらいがある。何度も読み返さなければならず、中には何度読んでも理解しきれないものもあった。

とくに「全共闘C」の発言内容は理解しづらく、巻末の「討論を終えて」に納められた文章においては意図が不明である。

対して三島の発言は(賛同できるか否かは別として)内容が非常に明快であり、何よりも学生側に対して伝えようとする強い意思が端々に感じられる。(とくに天皇に関する話題)

これは作家と学生という差と言うよりは、翌年の自決からも見て取れる「覚悟」の差とも言うべきようにも感じられた。あとはやはり生きてきた時代の違いとも言うべきか。

あれだけ激しく闘った学生たちの思いに触れてみたいと思って手にとった本作であるが、学生よりも三島の熱の方に注目がいく結果となってしまった。

しかし現代よりも学生闘争の時代、その時代よりも戦中戦前の時代というように、暴力が激しかった時代に生きた人間の言葉の方により強い力を感じさせられる経験はしばしば起こる。

「言葉による対話」は「暴力」の対極にあるはずだが、何とも皮肉的なことだという思いが頭を過る。

著者について

三島由紀夫(みしま ゆきお)

一九二五年東京生まれ。東京帝国大学法学部卒。五六年『金閣寺』で読売文学小説賞受賞。著書に『仮面の告白』『潮騒』『豊饒の海』などがある。本書に収録した討論会の翌年(七〇年)、自衛隊市ヶ谷駐屯地にて自決。 — 本書より引用

東大全共闘[東大全学共闘会議駒場共闘焚祭委員会(代表・木村 修)]

東大闘争の後退期(一九六九年の春)に有志の学生によって作られた自主的な組織。講演会を催したり、三島由紀夫を学生との公開討論に呼ぶなどの活動をした。 — 本書より引用