『我らが少女A』高村薫 ~警察ミステリの傑作~【あらすじ・感想】

初稿:

更新:

- 19 min read -

高村作品への愛

高村作品の感想を書くたびに自分語りをするのだが、今回もまた懲りずに書く。

なぜなら高村作品は私がはじめて自覚的に読んだ小説であり、その後の青春時代、社会人になってからも読み続けてきた作家の一人。よって思い入れが半端ない。

作品ごとにその時々の思い出がギッシリと詰まっている。

20代までは新作が出ると休日に向け万全のコンディションを整える。そして、ひと晩かけて一気に没入読破。休日は真っ白な抜け殻になるスタイルで高村作品を満喫していた。

しかし30代以降は体力の低下にともない、休み明けに著しい影響をおよぼすようになった。さすがに少しずつ読むスタイルへと断腸の思いで移行した。

高村作品の魅力その1

高村作品の特徴はいろいろあるけれど、まずは入念の調査、取材、にもとづくリアリティ溢れる描写力。

デビュー作品「黄金を抱いて翔べ」の時点ですでに発揮されていた緻密な描写は作品を追うごとに凄味を増す。後述するが、本作のソレはもう常人のソレではない。

ただ単に知見を詰め込んだものとは大きく違う。著者の独特な観察眼、それを吸収する感性、アウトプットする筆力、この3点を黄金のバランスでやってのける。

高村作品の魅力その2

いわゆる「キャラデザ」も素晴らしい。

直木賞を受賞した『マークスの山』で登場した「合田雄一郎」はその最たる存在。

彼は今回の『われらが少女A』も含め、数多くの高村作品に登場する。まるで著者の分身のようなキャラクターであり、おそらく高村ファンはみんな大好き「合田雄一郎」であろう。

現実の時間とともに年齢を重ねてきた合田雄一郎が、その時々で惑いながら生きる姿に多くの読者は魅了されてきた。はず。

また合田とゆかりのある人物たちもみな魅力に溢れている。

なんつーか、みな愛おしいのだ。

多分、どんな相手であっても一面的に見てしまうと、ただの好きか嫌いかに収斂されてしまう。

しかし高村氏はこの複雑で矛盾をはらんだ人間なるものをとらえる基本が違う。そしてぶれない。

だから、どの人物にもどこかしらに自分自身を見つけ共感できるのだろう。

高村作品の魅力その3

そして何といっても濃厚で重厚な長編作品。

いくつも作品を書かれる作家とは違い、高村氏は時代時代に「イカつい長編を叩きつけてくる」イメージがある。

かつ、一作一作のパンチ力が「ズシンッ!」と重たい。もう内臓がグッシャグシャになるレベル。

読書人口の減少が叫ばれる昨今とはいえ、高村氏の長編にどっぷりダイブする快感を知らずに生きるのはもったいない。

高村作品を知らずに生きるなんて、スマホ無しに現代を生きるようなもの。

こんな拙い前置きをいくら続けたところで高村作品の素晴らしさが届くとは思えないのでこのぐらいで留め本題へと進む。

とにかく伝えたいことは、高村作品読もうぜ。できるだけ初期の作品から手を出していくのがいいと思うぜ、ということ。

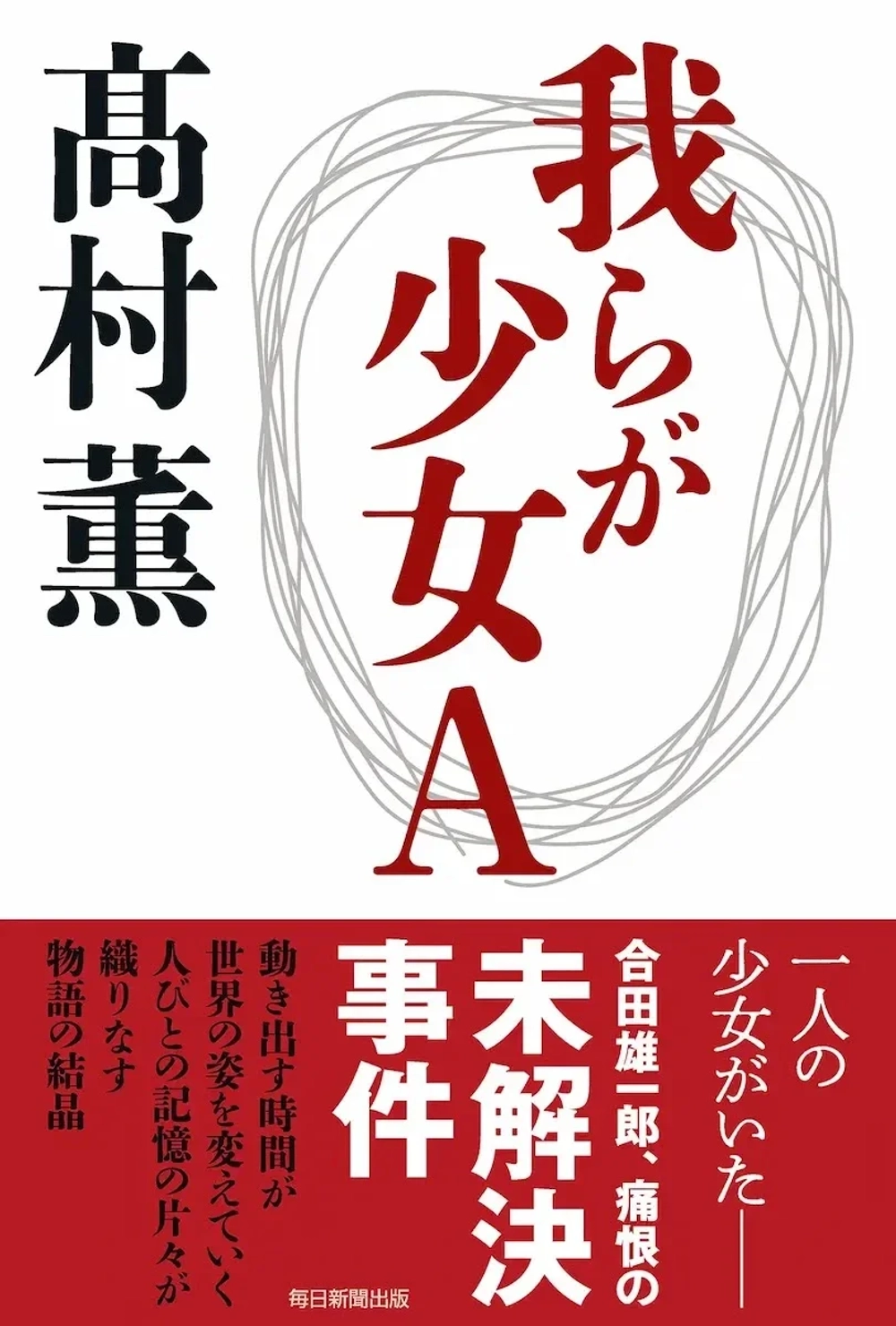

『我らが少女A』のあらすじ

待望の合田雄一郎シリーズ、最新刊!

一人の少女がいた――合田、痛恨の未解決事件 12年前、クリスマスの早朝。東京郊外の野川公園で写生中の元中学美術教師が殺害された。犯人はいまだ逮捕されず、当時の捜査責任者合田の胸に、後悔と未練がくすぶり続ける。「俺は一体どこで、何を見落としたのか」そこへ、思いも寄らない新証言が――。動き出す時間が世界の姿を変えていく人々の記憶の片々が織りなす物語の結晶

— 毎日新聞出版ホームページより引用

『我らが少女A』の読書感想

この作品は、都心から少し離れた東京西部にある小金井市を生活圏とする人々を襲った2つの殺人事件(現在設定である2017年と12年前の2005年)を追いかけるミステリを軸とした物語。

と同時に、事件に翻弄される人々の人間模様を描くドキュメンタリーのような側面も持ち合わせている。※詳しくは後述

ちなみに今回の作品舞台は東京基督教大学出身の著者が学生時代を送った土地でもあり、著者の感性を育んだ場所のひとつなのではないか。

作品の見どころをザックリまとめる。

- 合田雄一郎シリーズであること

- 高村氏の十八番、警察ミステリ要素があること

- フィクションを超えてしまっていること

高村作品と縁のない方はまったく意味不明だと思う。一つひとつ解説しながら感想をしたためたい。

合田雄一郎シリーズであること

前置きでも書いたが、著者は「合田雄一郎」という人物を中心に据え物語を展開させていく作品を書き続けてきた。

最初に登場したときは警視庁の一刑事であった。その後。わずかずつだが出世し、本作では警察学校の教員となっている。

物語における合田の立ち位置は、どの作品でも「世界の観測者」のような側面がある。

「よくある主人公」のように、彼が磁場となり物語を進めるのではなく、進みゆく世界を彼に見せている、という印象をわたしはもっている。

彼個人にもややエキセントリックなところがあるなど個性の強い人物としての魅力もある。しかし、この「観測者のような存在」という点が、作品を読み手により深く伝える作用を果たしているのではないか。

いわゆる主観のガッツリ入った主役が動き回る物語って冷めるでしょ。「押しつけんなや」みたいに。

少々言葉が乱れた。

また高村作品すべてに登場するわけではないが、ファンは合田がまた登場することを心のどこかで待っている感じ、あると思うのだ。当然私もそう。新作のニュースで「合田刑事」の文字見ると「キタキタキタキターーーッ」ってなる。もうウッキウキよ。

後述するが、高村作品は『晴子情歌』という作品を境に、もう少し推測すると「阪神淡路大震災」を境に、作風に変化が起こる。

なんというか、よりディープになったというか、初見殺しというか。

よって、もしも本作に興味を持ち本作で満足できたならよいが、もしちょっとツライと思ったら、是非、合田が最初に登場する『マークスの山』とかデビュー作も読んでみてほしい。

合田のその後の人生を追っかけてみたくなると思うのだ。

そして合田とともに昭和~平成~令和の日本はどんな場所であったかを追体験することを強くオススメしたいところ。

高村氏の十八番、警察ミステリ要素があること

これも繰り返しになるが、「合田雄一郎シリーズ」や初期作品は警察ミステリ仕立ての作品が多く、そこがまた多くのファンを掴んだところでもあった。

しかし、前述した『晴子情歌』以降、刑事事件の登場しない作品が続いたりもした。よってやっぱり初期からのファンとしては嬉しいポイントである。

また本作の優れた点として、かつての警察ミステリ要素と、よりディープな作品を描くようになった近年の要素が見事に混ざりあったと言うか、ストレートに表現すると「最高」なのだ。

社会生活に支障をきたすレベルで没入できること受け合い。

フィクションを超えてしまっていること

これは、前作『冷血』あたりから感じたことでもある。

著者は小説家、つまりフィクションの書き手である。

しかし、描写や作品の構成が緻密さを増すと同時に、ムダというか曖昧というか非現実的な要素が排除されていくとどうなるだろうか?

現実を飛び越えてしまう、つまり超現実? オレの言語不自由さよ勘弁してくれ表現が見つからない。

最近読み始めた「フェルディナント・フォン・シーラッハ」というドイツの作家の『禁忌』という作品に、「真実と現実も別物だ」という言葉が登場する。

真実とは、同じ現実を前にしていても人によって違う。

たとえば当事者か、関係者か、ニュースで知った他者という立場によっても異なるし、利害関係の度合いや人生観などさまざまなファクターによって真実として捉えられる内容が結果的にみな異なってしまう。

この作品で描かれる事件は、登場する関係者それぞれが思う真実はやはり異なる。実際もそうだろう。

物事を多面的に捉えようと試みたとしても、やはり個々によって異なる真実が生まれてしまう。

では、現実というかホントのホントの事実みたいなものって書きようがないよねと思ってしまう。

だって、書き記した時点で、これは私にとっての真実です、という一面的な解釈となってしまうから。

だが高村氏はやってのける。完全ではないと思う。そりゃあそうだ。だが、文芸作品の表現手法に風穴を開けたとわたしは思うのだ。

物語には12年越しの2つの殺人事件が登場し、それを取り巻く人々の行動や心模様などが描写される。

それらを俯瞰的というか神の視点のような感じで淡々と、一切のムダを排除し、過不足なくぜんぶ書く。ぜんぶぜんぶ書く。

普通のミステリだと「犯人は誰だ」「動機は、原因はなんなんだー!?」となる。

ワイドショーやドキュメンタリーといえどオチの必要なテレビ番組などは余計にそうだ。

しかし本作品はどうなるかというと。

わからん、真実なんて。

もちろんわたしなりの真実というか感想はある。

だが、最後まで読み切ってまず思うのは、「わからん」というのが正直な思いだ。

もう少し詳しく説明する。

事実を全部あぶり出すことは現実世界では不可能である。

でも小説ならできる。

小説を、フィクションという手法を、現実では不可能な「事実をすべて明るみにする」手段として用いる。

それを俯瞰的に読み手の前に列挙していく。

わたしたちは、モノゴトを一面的に切り取って結論を出すことにあまりに慣れ過ぎている。

すべての事実を見せられてしまうとどうなるか。

「真実と現実は別物」であり、「確たる答えなんて何ひとつない」ことが浮き彫りになってしまう。

ほんと私に表現力が絶無でもどかしさに悶絶しそうだが、これってモノすごいことだと思うのだ。

文才の無さが恥ず過ぎて手ごたえが書いていて薄過ぎこのうえないけど、届け!届いてくれ!!頼むから。届いた???

この感じを共感したい。誰か。こんな感じしなかったですか?って言いたい。言い合いたい。

何の手応えもないのに勝手に燃え尽きてしまった感じになってきたのでもうちょいで終わる。

近年の作品で、著者は仏教に踏み込んだ作品もいくつか書いている。

人びとの営みを包み込むでもなく否定するでもなく、ただあるものとして捉える仏教。その感じ、まさにこの作品『我らが少女A』。

終わりに

毎度のことながら、感想なのかよく分かんない「世界の片隅で(高村作品への)オタク愛を叫ぶ」感じの内容になってしまった。

それでも何の縁かわからないが、こんな辺鄙な場所にあるこの記事へとたどり着いてくださった方に「高村作品の素晴らしさ」が少しでも届くことを願ってやまない。

長文・駄文にお付き合いいただき心より感謝申しあげたい。

著者・訳者について

1953(昭和28)年、大阪市生まれ。作家。1990年『黄金を抱いて翔べ』でデビュー。1993年『マークスの山』で直木賞受賞。著書に『晴子情歌』『新リア王』『太陽を曳く馬』『空海』『土の記』等。 — 新潮社 著者プロフィール より引用